こんにちは!キンタです。バーベルとダンベルの違いをまとめました。

バーベルとダンベル、どちらもウェイトトレーニングにかかせないトレーニング器具ですが…こんな疑問わいてきませんか?

バーベルとダンベル…

- どっちでトレーニングしたら良い?

- どちらの器具が優れている?

- それぞれの、メリットやデメリットは?

実際、バーベルとダンベルはデザインやトレーニング内容で共通が多いです。しかし、それぞれにメリット・デメリットがあり、バーベルとダンベルの適切な使い分けが、トレーニング効果を最大化するための鍵となります。

当記事では、バーベル・ダンベルの違いや使い分けわかるよう、それぞれのメリット・デメリットを詳しく紹介します。フリーウエイトで身体を鍛えている方は、ぜひ参考にして下さい!

関連記事

バーベルのメリット・デメリット

まずは、バーベルのメリットから見ていきましょう。

バーベルメリット1【高重量トレーニング】

バーベルで行うトレーニング、最大のメリットは高重量が扱えることです。

バーベルは1本のバーを両手で握るため、重量が両手と胴体に分散されます。そのため体幹の筋肉も使え、より高重量を扱えるようになります。

ウエイトトレーニングは、重量を追い求めることになるため、高重量でトレーニングできるのは大きなメリットです。

バーベルメリット2【複数の筋肉を1度に鍛えられる】

また、バーベルは複数の筋肉を1度に鍛えられるコンパウンド種目に向いています。

コンパウンド種目

コンパウンド種目とは、ふたつ以上の関節を連動し行うトレーニングで、多関節種目や複合関節種目とも呼ばれる。また複数の関節を使うため高重量を扱える。

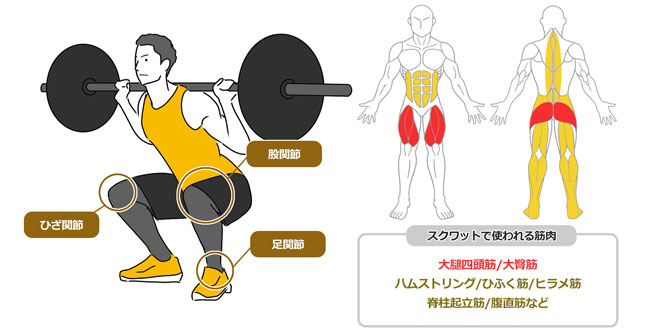

たとえばスクワットは、股関節・膝関節・足関節を連動させるコンパウンド種目で、各関節にはたくさんの筋肉が繋がっています。

- 太股(大腿四頭筋・ハムストリング)

- お尻(大臀筋)

- ふくらはぎ(ひふく筋・ヒラメ筋)

- 胴体(脊柱起立筋・腹直筋)

- その他細かい筋肉多数

これら多くの筋肉を1度に鍛えることができ、普通の腹筋運動の500倍近い運動効果があるといわれています。

他にも代表的なコンパウンド種目としては、胸+腕+肩のベンチプレス、背中+下半身のデッドリフトなどがあります。

いずれも高重量が扱え、鍛えたいメインターゲットの筋肉に加え、連動するサブの筋肉を同時に鍛えられる効率の良いトレーニングです。

バーベルメリット3【筋力の向上に向いている】

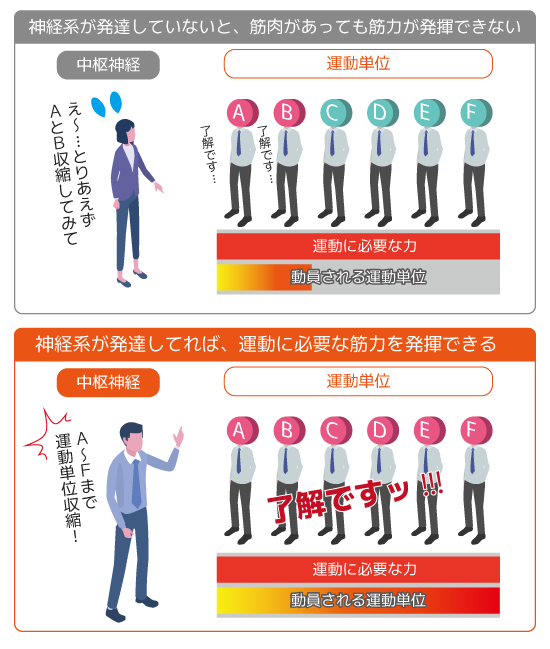

バーベルのメリット三つ目は、神経系の発達による筋力の向上です。

どういうことか、筋力と神経の関係を説明しますね。

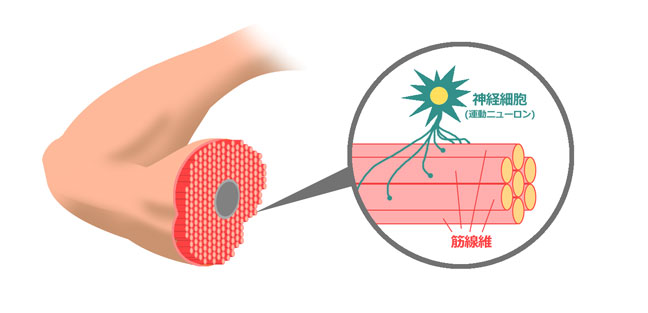

筋肉の動きを決めるのは、中枢神経(脳)からの命令です。中枢神経は、どんな運動をするかに応じて、必要な数の運動単位(Motor Unit)を選びます。

運動単位(Motor Unit)とは、以下のセットを指します。

- 1つの運動ニューロン(神経細胞)

- その運動ニューロンが繋がっている複数の筋線維

中枢神経が必要な運動単位に「動け!」という信号を送ると、その運動単位に含まれる筋線維が一斉に縮み、筋肉が力を発揮します。

ポイントは、

- 弱い力しか必要ないときは、少ない数の運動単位だけが動員されます。

- 強い力が必要なときは、より多くの運動単位が動員されます。

このように、脳が運動の種類や必要な力に応じて、動かす運動単位の数を調整することで、筋肉は様々な動きをスムーズに行うことができるのです。

しかし高い筋力を発揮するには、多くの運動単位に同時に信号行き渡らせるため、神経系を発達させる必要があります。逆に、神経系が充分に発達していないと、適切な信号を神経に送ることができず、筋力を発揮できません。

高い筋力を発揮する神経系の発達には、より高重量のトレーニング、まさにバーベルでの筋トレが最適です。つまり、バーベルは高重量のトレーニングで神経系を発達させ、動員できる筋線維を増やし、筋力を向上させられるということです。

次は、バーメルのデメリットも見ていきましょう

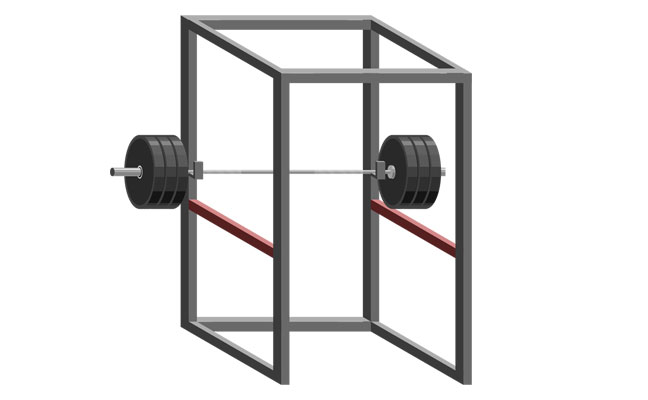

バーベルデメリット1【バーベルラックが必要】

デメリットのひとつめは、バーベルラックが必要なことです。

バーベルラックがないとバーベル最大のメリットである高重量トレーニングができません。

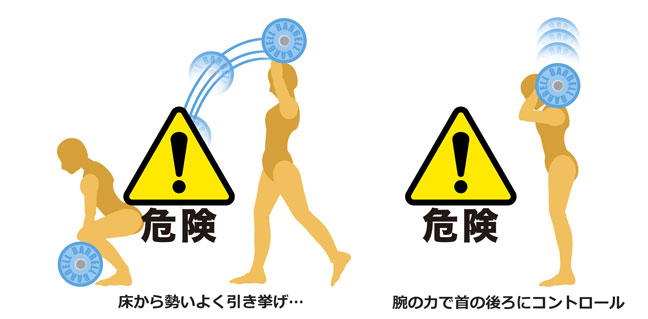

たとえば、バーベルラック無しのスクワット考えてみましょう。

床に置いたバーベルを重量挙げのように勢いよく引き挙げ、その後は腕の力でバーベルを精確に首の後ろへコントロールし、ようやくスタートポジションが取れます。

重量挙げのテクニックや腕の筋力が必要な上、あつかえる重量は上級者でも100kgに届かないでしょう。そもそも怪我する可能性が高く危険です。

安全に高重量を扱うためには、絶対にバーベルラックが必要です。

また、バーベルラックは大きい上に高額で、導入するには費用・スペース両方が圧迫されてしまいます。

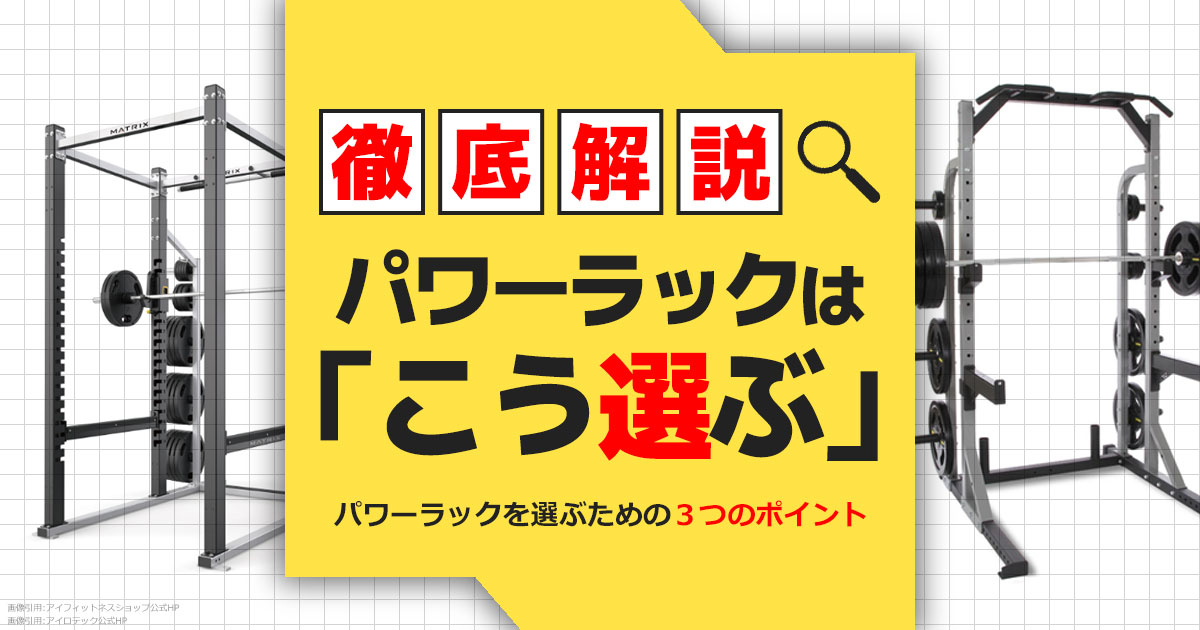

バーベルラックに関しては、パワーラックを選ぶための3つのポイント|タイプ別バーベルラックを徹底解説で詳しくまとめてあるので、こちらもどうぞ。

-

-

パワーラックを選ぶための3つのポイント|タイプ別バーベルラックを徹底解説

バーベルトレーニングをするなら、絶対に必要なトレーニング器具と言えばパワーラック(バーベルラック)で ...

続きを見る

バーベルデメリット2【正しいフォームの習得が必要】

正しいフォームの習得が必要なのは全てのトレーニング共通ですが、バーベルトレーニングでは正しいフォームが特に重要です。

最初は多少フォームが変でも扱う重量が軽いので、大きなトラブルは起きません。

しかしバーベルトレーニングはコンパウンド種目が多いため、扱える重量はどんどん増えて行きます。重量が増えるにつれ、関節や筋肉にかかる負担も増していきます。

そのまま間違ったフォームで続けていると、いつか重量に関節が耐えられなくなり、関節を傷める等の怪我を負います。

高重量のバーベルトレーニングは、上級者でもちょっとしたミスで怪我してしまうので、正しいフォームが重要なんです。

ダンベルの特徴とメリット・デメリットを解説

ダンベルは短いシャフトと両端のウェイトで構成されたトレーニング器具です。

まずは、ダンベルのメリットから紹介していきます。

ダンベルのメリット1【色々なトレーニングに使える】

ダンベルは、色々なトレーニングに使えるのが最大のメリットです。

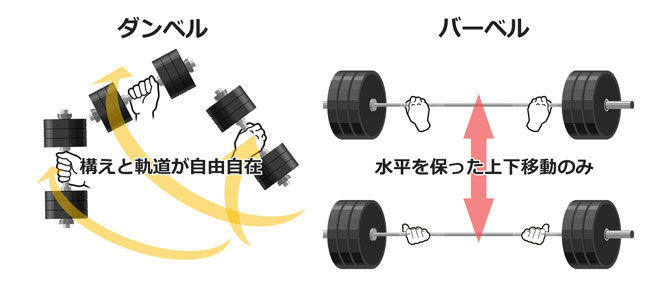

ダンベルのサイズは大きくても50cm前後なので片手で扱え、自分でコントロールできる範囲の重量なら、構える方向や動かす軌道も自由自在です。一方、バーベルは2m前後と長く、水平を保つため両手でバランスを取る必要があります。軌道も上下移動に限定されてしまいます。

自由度が高いため、サイドレイズやワンハンドローなどダンベルでしかできない種目がたくさんあります。また扱える重量は下がりますが、大抵のバーベル種目も行えます。

さらに、アームカールのトップポジションで捻りを加え収縮を強めるなど、フォームに変化を付けてトレーニング効果を増すテクニックなんていうのも使えます。

ダンベルのメリット2【狙ったターゲットに効かせやすい】

またダンベルは自由に動かせるため、アイソレーション種目のバエリエーションが多く、ピンポイントで狙った筋肉に効果的なトレーニングが可能です。

アイソレーション種目

アイソレーション種目とは、単一の関節と筋肉で行うトレーニングです。単関節運動とも呼ばれ、筋肉の部位を個別で鍛えるのに向いている。

ハンマーカールなら、上腕二頭筋の長頭(外側)

サイドレイズなら三角筋の中部

このように、ダンベルは種目によって、細かな鍛え分けが可能です。

ダンベルのメリット3【筋肥大に向いている】

ダンベルは、筋肥大を目的としたトレーニングにも向いています。

トレーニングにおける筋肥大のポイントは「65~85%の重量設定」「筋肉の可動域」「ストレッチ」の3点。

重量設定はバーベル・バーベルどちらでも可能ですが、筋肉の可動域とストレッチは、ダンベルが圧倒的に優れています。

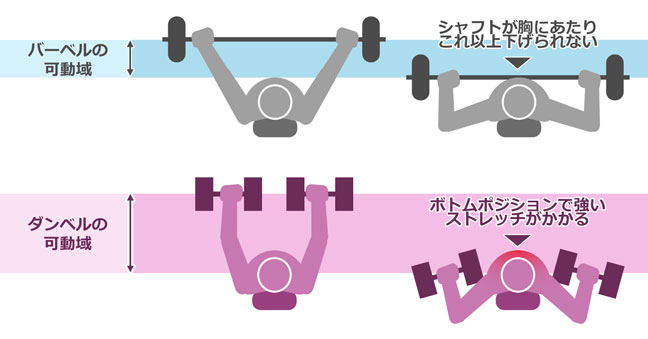

たとえば、ベンチプレスで胸を鍛える場合、バーベルはシャフトが邪魔で上下の可動域が制限されてしまいます。1番ストレッチがかかるボトムポジションでも、バーベルがひっかるため胸の筋肉を伸ばし切ることができません。

これがダンベルになると左右を個別で動かせるため、可動域が広くなり筋肉を大きく動かせます。もちろんダンベルをギリギリまで降ろせるため、ボトムポジションで強力なストレッチをかけられます。

つまり「筋肉の可動域」を広く取れ「ストレッチ」を効かせることができるため、ダンベルは筋肥大に向いているのです。

もちろん、ダンベルにもデメリットがあるので確認しておきましょう。

ダンベルのデメリット1【高重量が扱えない】

ダンベルのデメリットは、バーベルとくらべ高重量が扱えないことです。

バーベルはシャフトで真ん中がつながっているため、左右の腕や体幹に重量を分散できます。また胴体の骨格による支えもあるため、高重量トレーニングが可能になるのです。

一方ダンベルは、肩や腕までの筋肉・関節で支えるため、バーベルほどの高重量が扱えません。

また、引っかけるための長いシャフトがないため、バーベルラックも使えません。プレス系の種目などをする際は、膝の上にダンベルを置き、膝で跳ね上げてスタートポジションをとることになりますが、この方法でもバーベル程の高重量は扱えません。

ダンベルのデメリット2【トレーニングベンチが必要】

また、ダンベルを100%活かすためにはトレーニングベンチが必要です。

アームカールなど、ダンベル単体でできる種目もありますが、半分以上の種目がトレーニングベンチありきとなっています。

たとえば同じアームカールでも、ベンチを使えばバリエーションが何倍にも広がります。

ベンチを使ったアームカール

- コンセントレーションカール

- インクラインアームカール

- スパイダーアームカール

- プリチャーカール

また、トレーニングベンチがあれば肘を動かせる範囲が広くなるため、筋肉の可動域も広くなり筋肥大に効果的なトレーニングも可能になります。

ダンベルトレーニングは、トレーニングベンチあるとなしでは大違いです

バーベル・ダンベルはそれぞれのメリットを活かす使い分けが大事

バーベルとダンベルのメリット・デメリットをあらためて比較してみます。

| バーベル | ダンベル |

|---|---|

| 高重量トレーニング | 色々なトレーニング |

| 複数の筋肉を鍛えられる | 個別の筋肉を鍛えられる |

| 筋力アップに向いている | 筋肥大に向いている |

| バーベルラックが必要 | トレーニングベンチが必要 |

| 正しいフォームが必要 | 高重量が扱えない |

こうして比較すると、特徴が対照的なのが判りますね。

バーベルとダンベルは、それぞのメリットがデメリットを補う形になっているので、筋力向上や複数の筋肉を鍛えるならバーベル、筋肥大や筋肉を個別で鍛えるならダンベルと、使い分けることでトレーニング効果を最大限にすることができます。

関連記事