※この記事はプロモーションを含みます。

こんにちは!キンタです。今回はリストラップの効果と使い始めるタイミングに関してまとめました。

リストラップは、ベンチプレスなど手首に負担がかかるプレス系種目にはかかせないトレーニングギアです。

しかし以下のような理由で、まだ使ったことのない方も多いのではないでしょうか?

リストラップは不安定な手首を支え、筋トレ効果を高めてくれます。また、手首の関節を無理のない角度で固定し怪我の予防ができるため、手首に不安がある方は、今すぐ買うべきアイテムです。

当記事では、リストラップを検討している方のため、以下のポイントをわかりやすくまとめました。

- リストラップの効果

- リストラップを使いはじめるタイミング

- リストラップの選び方

この記事を読めば、「自分のトレーニングにリストラップが必要かどうか」がわかりますよ!

関連記事

リストラップの4つの効果

リストラップは、手首を支え筋トレのクオリティを高められるトレーニングギアです。装着が簡単で効果が高いため、初心者からパワーリフティングの競技者まで、幅広く使われています。

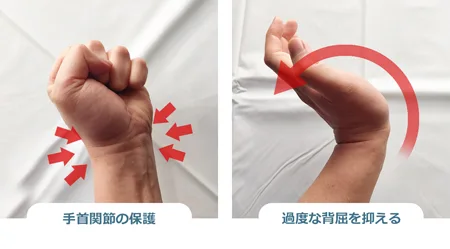

そんなリストラップの機能は以下の2つ。

リストラップで手首の関節を保護し、過度な背屈を抑えることにより、以下のような効果が期待できます。

リストラップの効果

- 手首の怪我予防

- 手首の痛みを抑える

- フォームの安定

- 扱える重量が上がる

リストラップの効果1「手首の怪我予防」

リストラップで1番重要な効果は、手首の怪我予防です。

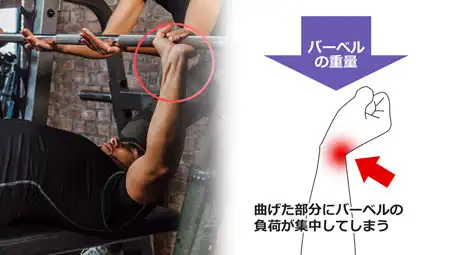

ベンチプレスなど高重量のプレス種目は、ウエイトの負荷で手首が過度に反りかえり(背屈)、怪我をしてしまう場合があります。

手首は10個の骨と9本の腱から構成される、繊細な関節です。ウエイトの負荷で過度に背屈すると、骨のバランスが崩れたり腱が伸ばされ、炎症を起こしてしまいます。

リストラップの効果2「手首の痛みを抑える」

リストラップ2つ目の効果は、手首の痛みを抑えることです。

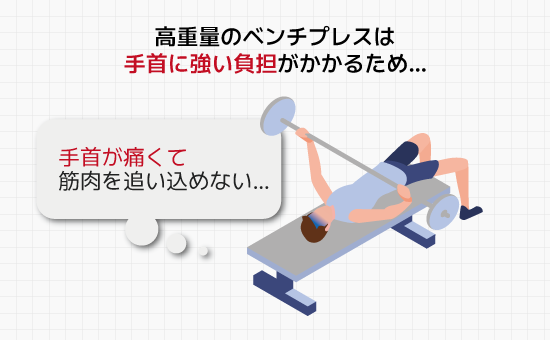

高重量のベンチプレスなどは手首に過度な負担がかかり、痛みで中途半端なトレーニングになってしまうことがあります。

リストラップで手首を固定すれば、手首の関節がつぶれるような痛みを抑えられます。痛みというマイナス要因がなくなり、高重量のプレス種目を最後まで追い込めるようになるはずです。

リストラップの効果3「フォームの安定」

リストラップ3つ目の効果は、フォームの安定です。

筋トレにおけるフォームの安定性は不可欠です。特に、上半身のウエイトトレーニングでは、手首の使い方一つでフォームが崩れやすく、「効率の低下・怪我」につながるリスクが高まります。

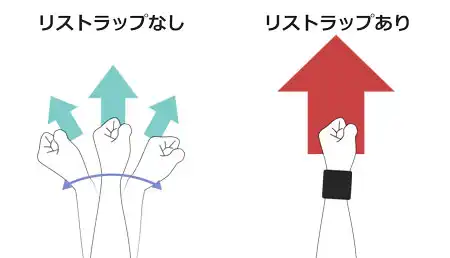

中でもプレス系種目は、手首をしっかりと固定し一定の角度を保つことが重要です。手首の角度が安定しないと、前腕がぶれ、それを制御しようとフォーム全体が崩れてしまいます。

リストラップは手首の角度を固定でき、フォームの安定に有効です。

生地の厚みで手首関節の可動域を制限し、一定の角度を保ったままトレーニングできるため、効かせたい筋肉に意識を集中させることができます。

リストラップの効果4「扱える重量が上がる」

リストラップ4つ目の効果は、扱える重量が上がること。

これは、「怪我の予防」「痛みを抑える」「フォームの安定」の複合効果です。怪我や痛みのリスクが無くなり安定したフォームでトレーニングに集中できるため、ウエイトに無駄なく力が伝わり、結果的に扱える重量がアップします。

リストラップを使い始める3つのタイミング

「筋トレでリストラップは何キロから使えばよいの?」と、具体的な数字が気になっている方は多いと思いますが…

骨格や筋力の個人差が大きいため、リストラップを使い始めるのに明確な基準はありません。また、トレーニングで前腕が鍛えられれば、リストラップなしで挙げられる重量も底上げされます。

しかし、それではリストラップを購入するタイミングがわからないままなので、私なりの指標を用意しました。

- 手首に痛みを感じたとき

- ベンチプレスで自重を超えるタイミング

- プレス系種目では最初から使う

それぞれ順番に解説していきます。

リストラップを使いはじめるタイミング1「手首に痛みを感じたとき」

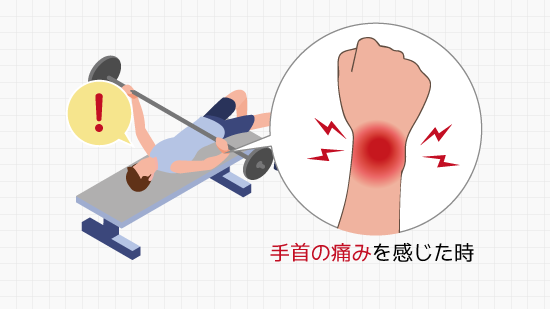

1つ目は、ベンチプレスなど高重量のプレス系トレーニングで、手首に痛みを感じたときです。

これは私の経験ですが、体格に恵まれリストが強かったこともあり、2年間ほどリストラップなしでベンチプレスを行っていました。

最初は順調でしたが、重量が増すにつれ手首の痛みが激しくなってきます。我慢できず、胸の筋肉を追い込み切れない状態が続き、MAX重量は更新できず、挙上の失敗もありました。

これではいかんと、ベンチプレスに関して勉強し直しリストラップを購入。使ってすぐにMAX重量が+5kg、痛みでセットが中断されないためその後も順調に成長が続きました。

トレーニング時の手首の痛みは明確なシグナルだと思います。これ以上の重量には手首が耐えられないと、身体が悲鳴を上げているのです。

重量を下げて、手首を鍛えてからという再トライという手もありますが、プレス系種目で手首が痛かったら素直にリストラップを使うことをおすすめします。

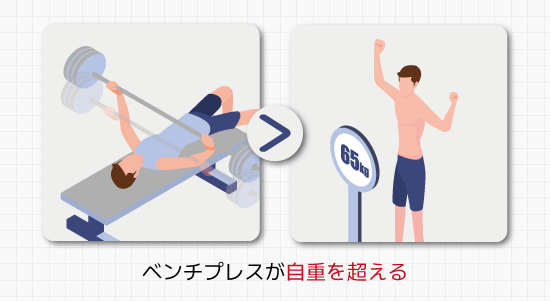

リストラップを使いはじめるタイミング2「ベンチプレスで自重を超える」

2つ目は、ベンチプレスで自重を超えるタイミングです。

私はベンチ85kgまではリストラップなしでしたが、80kgを超えた辺りから、手首の痛みが気になっていました。その当時、私の体重がちょうど80kgぐらいでした。

同じ体重でも、運動経験や体脂肪の割合で筋力が変わってくるため、人によっては自分の体重を超えても平気です。しかし私の経験上、ベンチプレスが自分の体重前後になると、手首に違和感を感じる方が増えてきます。

ベンチプレスが自分の体重を超えそうなタイミングで、リストラップの用意しましょう。

リストラップは、1,000円前後のエントリーグレードのものでも大丈夫です。しばらくはそれで事足ります。

リストラップを使いはじめるタイミング3「プレス系種目では最初から使う」

3つ目は、プレス系種目で最初から使ってしまうです。

手首周りの骨は、腕側に橈骨と尺骨、手のひら側には8個の手根骨があり、繊細さは人体でもトップクラス。ここに、日常生活ではありえない負荷がかかり続けると、簡単にバランスが崩れ怪我を負ってしまいます。

プレス系種の手首への負荷は、手のひらが反りかえり、構成する骨や腱に大きなダメージを与えるものです。

人間の関節は消耗品で、負担をかけるほどに消耗が早くなります。最初から手首を保護することで、無駄な関節の消耗を避け長持ちさせることができるのです。

もし、手首を鍛えたいなら種目はリストカールなどがおすすめです。上から関節を潰すような負荷がかからないので、比較的安全に手首を鍛えられます。

リストラップを今すぐ使った方が良いケース

- 手首が細い

- 手首の関節が柔らかい

- 我流ベンチプレッサー

上記のケースはすぐにリストラップを使用することをおすすめします。

手首が細い

体格に差があるように手首にも差があり、なかでも手首が細い方は、物理的に耐久度が低く怪我をしやすいといわれています。また、手首自体には筋肉が付かないため、いくら鍛えても手首自体は太くなりません。

特に、手首が細いのに筋力が高く高重量をあつかえている方は、気が付かないうちに疲労を貯めて怪我をする可能性があります。関節は筋肉と比べ耐久・回復力に劣るため、すぐにリストラップを用意してください。

手首の関節が柔らかい

長い間「関節が柔らかいとスポーツで怪我をしにくい」とされてきました。確かに一定の柔軟性はスポーツのパフォーマンスを向上させますが、柔らかすぎる関節は怪我のリスクが高まります。

特に、高重量のベンチプレスでは注意が必要です。柔らか過ぎる関節は柔軟性が高いのではなく、関節のホールドが緩いだけの可能性もあるため、手首の反り過ぎで靭帯が損傷してしまうかもしれません。

我流ベンチプレッサー

ベンチプレスは、ときに自重の倍以上の高重量を手首で受けることになるため、間違ったフォームで行うと高確率で怪我をしてしまいます。

特に、フォームの指導を受けたことがなく、我流で高重量をバンバン上げているベンチプレッサーは、手首で無理をしているかもしれません。できればすぐにリストラップを用意してください。

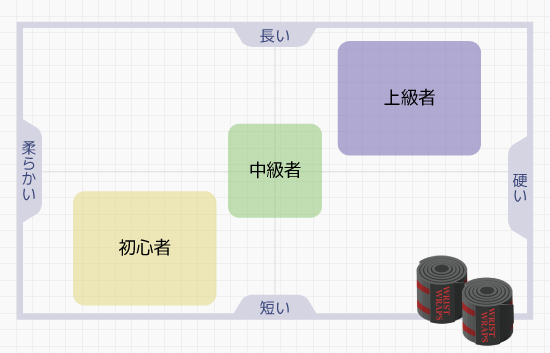

リストラップの選び方

ここからは、リストラップの選び方を解説します。

注目して欲しいのは生地の「硬度」と「長さ」です。これはリストラップの使いやすさと、トレーニングレベルに関係します。

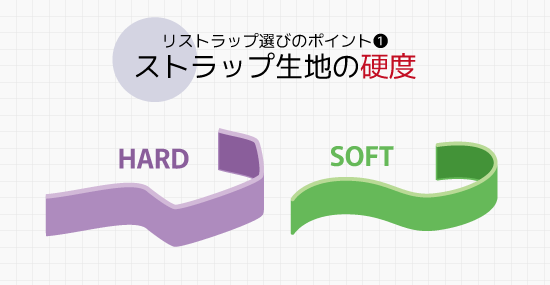

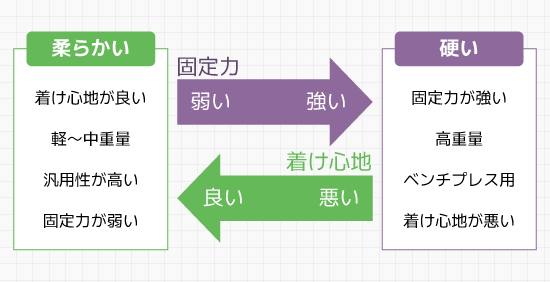

生地の硬度

リストラップ選びで1番注目したいのは、ストラップ部分の生地の硬度です。

生地の硬度は「手首の固定力」と「着け心地」に影響します。

生地が硬いほど、手首の固定力が増しますが、硬くて肌に食い込み着け心地が悪いです。逆に柔らかい生地だと、手首への当たりがソフトで着け心地は良いですが、手首の固定力は下がってしまいます。

初心者は柔らかい生地、上級者になるほど硬い生地がおすすめです。

しかし「柔らかい生地のリストラップ=完全に初心者用」というわけでもありません。中重量までのベンチプレスや、ある程度手首の可動域が必要なダンベルトレーニングには、上級者でも柔らかい生地の方が使いやすいはずです。

トレーニング種目ごとに、生地の硬さを使い分けている方もいますよ。

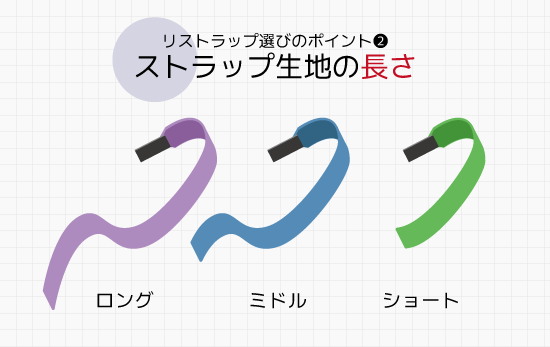

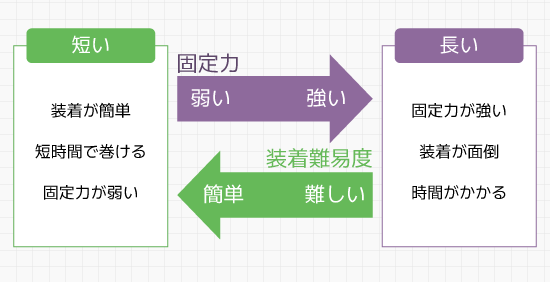

ストラップの長さ

リストラップ選びで次に確認するのは、ストラップ生地の長さです。

生地の長さは「手首の固定力」と「装着の難易度」に影響します。

長さは大別すると、以下の3タイプ。

- ロング:90cm前後

- ミドル:60cm前後

- ショート:30cm前後

ストラップの生地が長いほど、手首に巻き付ける回数が多く手首の固定力は増しますが、巻き付けるのに時間がかかり面倒です。逆に短いほど、短時間で簡単に装着できますが、固定力は弱くなります。

汎用性を考えて、最初の1本目は、60cm前後の長さがおすすめです。

おすすめメーカー/ブランドのリストラップ

ストラップ生地の「硬度」「長さ」だけでは絞り切れないと思うので、おすすめメーカー・ブランドのリストラップをいくつか紹介します。

GOLD GYM G3511

参考価格: 3,850 円

GOLDGYM会員愛用のリストラップ

ゴールドジムは50年以上の歴史がある世界規模のフィットネスジムで、同じ名前のブランドで各種トレーニングアイテムを販売しています。

G3511は、生地がソフトで扱いやすく程よい締め付けがあります。長さも52cmと手首の固定と巻きやすさのバランスタイプ。エントリーグレードとしては少々値段が高めですが、普段のトレーニングにピッタリな性能です。

| ランク | 初心者 |

| 長さ | 52cm |

| 幅 | - |

| 素材 | - |

VOLIX リストラップ

参考価格: 2,980 円

ハイブリッドリストラップ

VOLIXはベストボディジャパンの選手である大藤翔平氏が設立した、トレーニングギア専門のフィットネスブランドです。

VOLIXのリストラップは、2種類の生地を使ったハイブリッドなリストラップです。内側に伸縮性のある柔らかい生地、外側は硬い生地を使用。柔らかい生地の着け心地のよさと、硬い生地の手首固定力を併せ持っています。

| ランク | 中級者 |

| 長さ | 60cm |

| 幅 | 8cm |

| 素材 | ポリエステル、ゴムラテックス |

king2ring pk360改

参考価格: 2,280 円

中級者以上に使いやすい

king2ringはトレーニングギア専門のフィットネスブランド、安くて使いやすいコスパに優れた製品を多数扱ってます。

pk360改の生地は、固定力の高いやや硬めの生地で、中級者が高重量へ挑戦したり、上級者の普段使い用にも丁度良い性能です。新品だと少し巻きにくいかもしれませんが、使いこむうちに手首の形に癖がつき、使いやすくなってきます。

| ランク | 中級者 |

| 長さ | 60cm |

| 幅 | 5cm |

| 素材 | コットン |

Nithra リストラップ

参考価格: 1,280円

超ハイコスパ・リストラップ

ニスラは手首・腰・膝などのサポーターを販売している日本のオンラインショップです。

二スラのリストラップは、やや硬めの生地と強粘着のマジックテープで手首をしっかりと保護してくれます。トレーニング初心者はもちろん、100kg以上のベンチプレスに挑戦したい中級者以上のトレーニングにもおすすめ。そのうえで1,000円台と価格も優秀な超ハイコスパリストラップです。

| ランク | 初心者~中級者 |

| 長さ | 51cm |

| 幅 | 8cm |

| 素材 | ナイロン,スパンデックス |

ALLOUT リストラップ

参考価格: 2,580 円

Amazonベストセラーのリストラップ

オールアウトは、トレーニングギア・アパレルをあつかう、日本のフィットネスブランドです。

オールアウトのリストラップは、Amazonのベストセラー。製品の特長は、汎用性と価格のバランス。程よく柔らかい生地で、巻き付けやすく、手首をぴったりと覆ってくれます。耐久性も悪くありません。 またFWJ(Fitness World Japan)公認なのもポイントです。

| ランク | 初心者 |

| 長さ | 45/60cm |

| 幅 | - |

| 素材 | ポリエステル |

他にもリストラップを検討したい方は、おすすめリストラップ25選の記事もどうぞ。

リストラップの注意点

リストラップをトレーニングに使う際の注意点も紹介します。

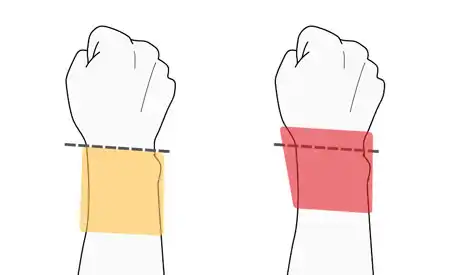

リストラップは正しく巻く

リストラップは正しく装着しないと効果が半減します。

リストラップは、リストバンドとは違うため、ただ手首に巻き付けるのではなく、手首の関節を保護するように巻く必要があります。特に巻く位置が重要です。手首の関節ラインに沿わせるか、手の甲に1~2cmかかる位置をおすすめします。

関節ラインなら手首の自由度が高く、手の甲に被せると強く固定できるのでトレーニング内容に合わせて変えるのもおすすめです。

また、巻く方向でも微妙に効果が変わってきます。リストラップの巻き方と効果の違いは別の記事で紹介しているので、興味のある方はこちらもどうぞ。

巻き方には好みもあるので、実際にトレーニングしながら丁度良い位置を探ってください。

マジックテープの劣化は赤信号

リストラップのマジックテープが、剥がれやすくなってきたら要注意です。

リストラップの固定はマジックテープで行いますが、このマジックテープが1番脆い部分です。繰り返し使うと、フック面が伸びたり欠けて、しっかりと留まらなくなってきます。また、受け側の面もゴミやホコリが貯まると粘着力が低下してしまいます。製品によっては、マジックテープの縫い付けが甘く、糸がほつれて取れてしまうかもしれません。

マジックテープがトレーニング中にはがれると非常に危険です。不意にウエイトの負荷が手首にかかるため、手首に怪我を負ってしまう可能性があります。また、バランスを崩し転倒したりウエイトを身体の上に落とすなどの二次被害も心配です。

マジックテープの劣化は、リストラップ買い替えのサイン。普通に使っていると1~2年程で寿命がくるアイテムなので、無理して使わず新しいものを準備してください。

その他リストラップのQ&A

リストラップはどんなトレーニング種目に使う?

主にプレス系のトレーニング種目のときに使います

プレス系種目とはダンベル・バーベルを手で垂直に持ち上げる動作で、胸や肩を鍛えるトレーニングです。以下のような種目が代表的です。

- ベンチプレス

- ダンベルプレス

- ショルダープレス

- オーバーヘッドプレス

他にも、高重量のアームカール・サイドレイズなど手首が曲がりやすい種目や、手首関節が硬い人は高重量のバーベルスクワットにも使っています。

リストラップは絶対に必要?

ボディビルダーでも使わない方がいます

たとえば、日本を代表するボディビルダーのジュラシック木澤さんは、ギアを使った無理なトレーニングを嫌い、そのキャリアの大半をリストラップなしで通しています。※2024年頃から「手首の関節が安定し、対象の筋肉に効かせやすい」という理由で使いはじめているようです。

絶対に必要なアイテムではありませんが、リストラップを使わないデメリットの方が大きいです。怪我予防・トレーニングクオリティのためにも、手首に負担のかかる種目ではリストラップの使用をおすすめします。

どのメーカーのリストラップがおすすめ?

トレーニングレベルでおすすめメーカー/ブランドは異なります

| 初心者 | ・ALLOUT リストラップ ・FERRY リストラップ ・GOLD'S GYM G3511 |

| 中級者 | ・VOLIX リストラップ ・Schiek リストラップ[レッド] ・P.L College リストラップ |

| 上級者 | ・武器屋 リストラップ鬼XX ・SBD リストラップ スティッフ ・TITAN THP |

トレーニング内容や個人の好みで変わってくるため、色々なメーカーを試して自分に合うリストラップを探すのが1番です。

リストラップとリストストラップの違いは?

トレーニングでの用途が違います

「リストラップ」と「リストストラップ」は、名前も形状もよく似たトレーニングギアですが用途が違います。

| リストラップ | リストストラップ |

|  |

| 手首をラッピング(巻く)して、固定し保護するためのトレーニングギア。主にベンチプレスなどプレス系種目に使われます。 | バーにストラップ部分を巻き付けて、握力を補助するためのトレーニングギア。デッドリフトなど握力の消耗が激しいプル系種目使われます。 |

リストラップはできるだけ早く準備しておくべき

リストラップの効果と使いはじめるタイミングに関して解説させていただきました。

ひょっとしたら「低重量でリストラップを使うのは恥ずかしい」なんて思う方もいるかもしれませんが、トレーニングの質が上がるのを実感すれば、そんなことはどうでも良くなるはずです。

なにより怪我を予防できるため、トレーニングを長く続けられます。手首の怪我はトレーニングは元より日常生活にも響いてくるため、できるだけ早いタイミングでリストラップを用意してください。

また、リストラップ選びに迷っている方はおすすめリストラップ25選も参考にして下さい。